Ngoulou, Saliou, Oceni : Anatomie d’un pillage organisé

Par Stive Roméo Makanga

Derrière les audiences feutrées, c’est la radiographie d’un système clandestin qui se dessine : un triangle d’hommes liés au fils du Président, opérant dans l’opacité la plus totale, comme si la République n’était qu’une caisse ouverte et le pouvoir un privilège héréditaire.

Il est des procès qui éclairent soudainement un pays comme une pièce plongée trop longtemps dans la pénombre : on découvre les poussières accumulées, la moisissure derrière les rideaux et, parfois, une machinerie clandestine qui tournait depuis des années, sans jamais être nettoyée.

Celui qui se déroule en ce moment devant la Cour criminelle spécialisée appartient à cette catégorie. Non parce qu’il serait spectaculaire, mais parce qu’il raconte (enfin) la vérité nue : le Gabon n’était pas gouverné, il était siphonné.

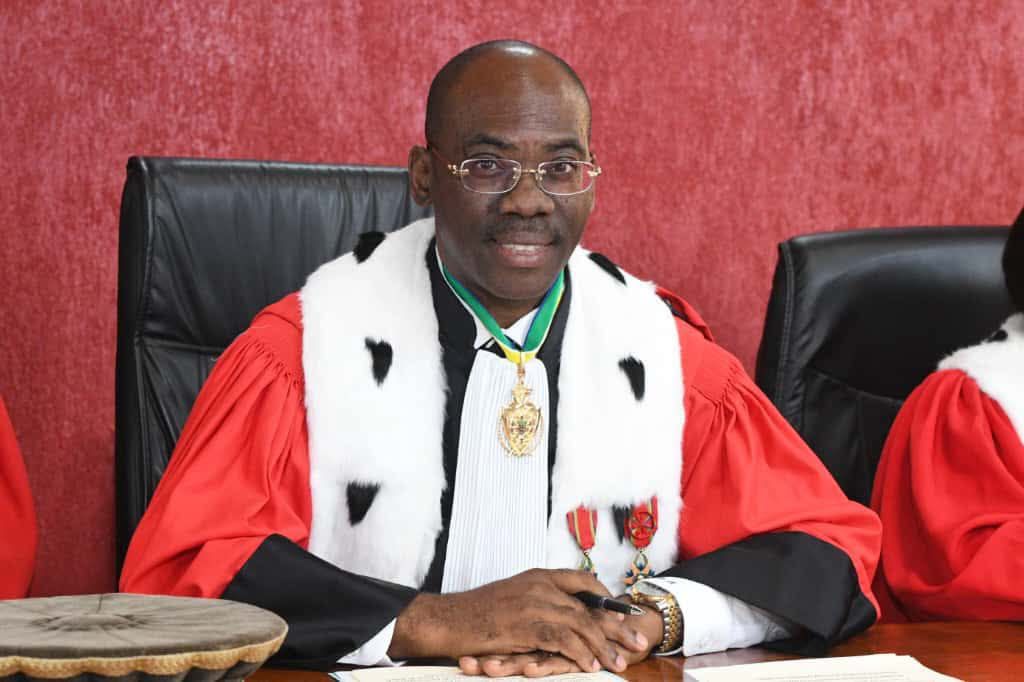

Le Procureur général, dans un réquisitoire d’une clarté presque chirurgicale, a décortiqué ce qu’il nomme « un système », c’est-à-dire une mécanique de prédation méthodique, mûrement pensée, patiemment entretenue, et qui aurait duré autant que l’immunité politique de ceux qui la faisaient fonctionner.

Un système né d’un homme (Noureddin Bongo Valentin) mais rendu possible par trois exécutants dont l’efficacité glaçante a sidéré la Cour.

Au sommet, le fils du Président.

En dessous, trois hommes :

– Ian Ghislain Ngoulou, l’opérateur financier, le convoyeurexpress et le gardien des valises ;

– Mohamed Ali Saliou, aspirateur de fonds publics et consommateur direct du butin ;

– Abdul Oceni Ossa, prête-nom, relais, périphérie utile et bénéficiaire secondaire.

Une chaîne parfaitement huilée : des ordres transmis dans un souffle, exécutés dans l’heure, blanchis dans la semaine, convertis en villas dans le mois.

Le Parquet l’a dit sans prendre de gants : « trois rôles distincts, une seule mission : voler l’État ».

Mais si ce trio a retenu l’attention, c’est surtout par la figure centrale qui en assure l’équilibre : Ian Ghislain Ngoulou.

Le Procureur général n’a pas résisté à la tentation de convoquer l’histoire, et il a eu raison.

Car si Louis XIV avait son Nicolas Fouquet, surintendant des finances devenu parasite officiel du Royaume, le Gabon, lui, a eu son Ngoulou, équivalent moderne, version tropicale, mais tout aussi dévastatrice.

Les parallèles sont frappants.

Fouquet n’était pas roi : il tenait les coffres.

Ngoulou n’était pas Président : il tenait les clés.

Fouquet confondait le trésor du Royaume et sa cassette personnelle.

Ngoulou confondait valises d’argent public et patrimoine privé.

Fouquet avait Vaux-le-Vicomte.

Ngoulou avait 27 villas dans une seule cité, des terrains en série, des véhicules à faire pâlir un concessionnaire, et un goût prononcé pour le luxe ostentatoire.

Le Procureur général l’a dit d’un ton dont la Cour se souviendra :

« Fouquet volait trop haut, Ngoulou a volé trop profond, jusque dans les entrailles mêmes de l’État. »

Car, au-delà du personnage, c’est la mécanique que le Parquet expose :

– des retraits massifs en liquide ;

– des valises circulant de bureau en bureau ;

– des comptes spéciaux vidés comme des tiroirs ;

– des signatures falsifiées ;

– des circuits parallèles alimentant un empire immobilier ;

– et ce comportement d’apparatchik surdoué qui menace en prison un détenu pour obtenir un logement, comme s’il était investi d’un pouvoir surnaturel.

Ngoulou n’était pas l’homme de l’ombre.

Il était l’ombre elle-même.

La main qui prend.

La main qui transporte.

La main qui remet.

La main qui ne tremble jamais.

Si Ngoulou est Fouquet, alors Saliou et Oceni sont les fils d’Éli, version gabonaise, ceux que la Bible décrit comme des hommes « pervers », dont la fourche plongeait sans relâche dans les offrandes sacrées pour en extraire la meilleure part.

La métaphore n’est pas gratuite.

Elle est terrifiante de précision.

Dans la Bible, la fourche est en métal ; ici, elle est faite de menaces, d’arrogance, de proximité avec le prince et de violence latente.

Les deux frères (fils d’un homme de foi respecté) ont préféré la prédation à l’héritage spirituel, distribuant injonctions et humiliations dans les établissements de nuit, dans les bureaux publics, jusque dans la gestion des titres fonciers.

Ce qu’ils voulaient était pris, non demandé.

Ce qu’on refusait était arraché.

Comme dans l’Ancien Testament, lorsqu’un fidèle protestait, les fils d’Éli répondaient :

« Donne maintenant, ou nous prendrons par la force. »

Une phrase que le Parquet a paraphrasée pour décrire les méthodes des deux frères : « prendre sans droit, humilier sans retenue, piller sans honte ».

Et l’avertissement biblique, lui, demeure inchangé, qu’il vienne de la Torah, de la Bible ou du Coran : Malheur aux fraudeurs.

Le chapitre le plus sidérant du réquisitoire réside sans doute ici :

Noureddin quitte ses fonctions ?

Qu’importe.

Le système continue.

Comme si tout cela n’était pas institutionnel mais familial, patrimonial, héréditaire.

Ngoulou continuait d’ordonner, de signer, d’user d’une autorité qu’il n’avait plus.

Un pouvoir fantôme, mais effectif.

Une couronne invisible, mais opératoire.

Le Parquet l’a résumé en une phrase qui restera dans les annales : « Il n’était pas un directeur de cabinet, il était le bras du Prince. »

À travers Ngoulou, Saliou et Oceni, ce n’est pas seulement un trio que la Cour juge.

C’est un modèle.

Un système d’abus, de captation, d’impunité, d’arrogance patrimoniale.

Un mécanisme qui a longtemps confondu État et butin, pouvoir et possession, fonction et propriété familiale.

La phrase finale du Procureur général, d’une sobriété glaçante, résonne encore :

« Ce réquisitoire est un acte de salubrité. Nous reprenons ce que vous avez volé à la République. »

Le reste appar

tient désormais à la justice.

Et peut-être, enfin, à la vérité.

Laisser un commentaire