Réformes pétrolières au Gabon : l’heure de la souveraineté économique et la contribution des firmes françaises

Par Stive Roméo Makanga

Dans un contexte de redéfinition des rapports entre l’État et les multinationales, le secteur pétrolier gabonais vit une mutation profonde. Sous l’impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les réformes entreprises depuis 2024 visent à restaurer la souveraineté économique du pays, longtemps affaiblie par des décennies de déséquilibre contractuel. L’adoption du nouveau code pétrolier s’inscrit dans cette dynamique d’assainissement et de clarification d’un secteur qui constitue encore près de 50 % des recettes budgétaires nationales.

Un nouveau cadre pour un vieux secteur

Les réformes engagées par le gouvernement ont introduit des mécanismes de transparence, de fiscalisation accrue et de participation nationale dans les sociétés étrangères opérant sur le territoire. En vertu de ces nouvelles dispositions, l’État gabonais détient désormais entre 10 et 20 % du capital de plusieurs compagnies pétrolières internationales. Cette approche pragmatique répond à une double exigence : garantir une rémunération équitable des ressources nationales, tout en préservant l’attractivité du Gabon auprès des investisseurs étrangers.

Au cœur de cette stratégie se trouve la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon (SNHG), plus connue sous le nom de Gabon Oil Company (GOC), fer de lance du redéploiement de la souveraineté pétrolière. Entièrement contrôlée par l’État, la GOC est désormais un acteur central de la production nationale, avec près de 45 000 barils/jour extraits à travers ses filiales, notamment Assala Energy, dont elle a pris le contrôle en juin 2024 grâce à l’exercice du droit de préemption face à la société française Maurel & Prom.

Les firmes françaises, partenaires et non pas maîtres

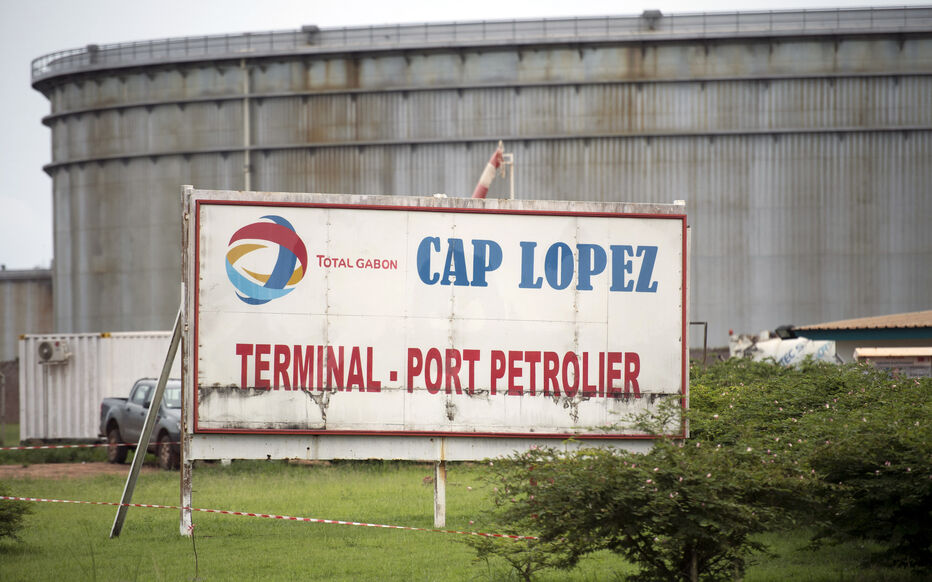

Contrairement aux discours populistes véhiculés sur les réseaux sociaux, la France n’exerce plus d’hégémonie sur le pétrole gabonais. L’époque où Total détenait un quasi-monopole sur l’exploitation nationale est révolue. Aujourd’hui, la société TotalEnergies EP Gabon opère dans un cadre strictement défini, en partenariat avec l’État, et s’acquitte pleinement de ses obligations fiscales.

Selon son rapport financier 2024, la filiale française a versé 103 millions de dollars d’impôts et taxes à l’État gabonais, contre 64 millions en 2023, soit une hausse de 60 %. Cette progression s’explique autant par une augmentation de la production que par le renforcement du contrôle fiscal opéré par les autorités. Loin de l’image d’un Gabon spolié, ces chiffres traduisent au contraire une reprise en main de l’État sur ses ressources, tout en consolidant la coopération économique franco-gabonaise.

L’État investisseur : une stratégie prudente et responsable

La montée en puissance de l’État gabonais dans le capital des entreprises pétrolières traduit une stratégie mesurée. Contrairement aux politiques de rupture brutale observées ailleurs sur le continent, le gouvernement gabonais privilégie une approche équilibrée. Le rachat en mars 2025 de la société SMP Afrique, spécialisée dans la maintenance et le forage, illustre cette volonté de renforcer les capacités nationales d’exploration tout en sécurisant les compétences techniques locales.

De même, l’entreprise gabonaise Koreg a été autorisée à conduire des travaux de prospection sur les blocs EF-7 et POMOK, marquant de facto un tournant dans la participation du capital national au secteur extractif.

Cette prudence, dictée par le souci de la stabilité macroéconomique, épargne au Gabon les écueils vécus par d’autres États. L’exemple du Niger, dont la rupture unilatérale de contrats pétroliers avec la société chinoise CNPC a coûté plus de 40 millions de dollars par mois en pertes, rappelle combien une politique pétrolière doit être responsable et anticipative.

Entre souveraineté et performance : un défi à maîtriser

Cependant, la transition vers une maîtrise nationale totale ne se fera pas sans heurts. L’État gabonais doit encore relever le défi de la formation technique, de la modernisation des infrastructures et du management des sociétés nouvellement acquises. La baisse enregistrée par la GOC dans les rendements d’Assala en 2025 — soit près de 823 000 barils de moins que l’année précédente — témoigne des difficultés d’adaptation et de transfert de compétences.

Ces limites, loin d’être des échecs, rappellent que la reconquête du secteur pétrolier est un processus progressif, où la performance économique doit aller de pair avec le développement des capacités nationales.

Une souveraineté en construction

En matière pétrolière, la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi la voie de la responsabilité et de la transparence, plutôt que celle des slogans. Les firmes étrangères, notamment françaises, demeurent des partenaires utiles dans cette dynamique de redéfinition des rapports économiques. En exigeant une meilleure fiscalité, en consolidant la participation nationale et en promouvant la compétence locale, le Gabon dessine peu à peu les contours d’une souveraineté pétrolière durable, fondée sur la raison et non sur la rupture.

Laisser un commentaire